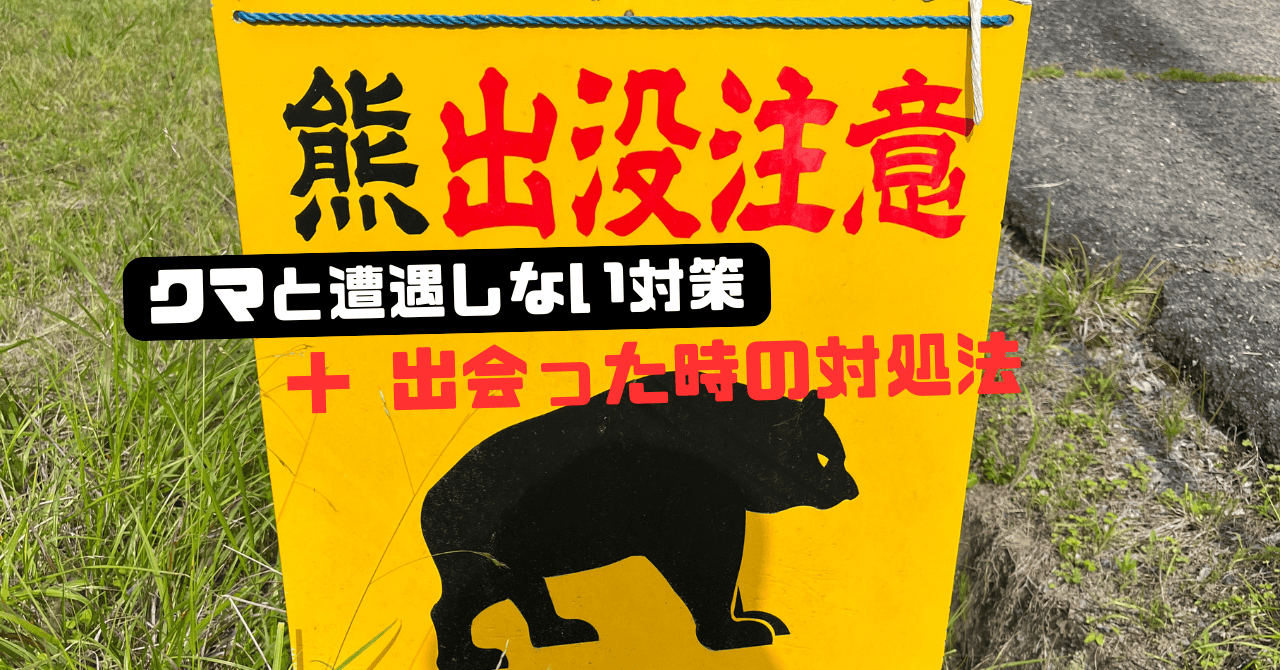

熊の脅威は、もはや日常の一部。それが、私の故郷です。

ニュースで流れる「熊の出没」という出来事は、多くの人にとって、遠い場所の出来事かもしれません。けれど私にとって、それは現実で。

子どもの頃から、熊の危険が生活のすぐ隣にありました。

【現実】今日、山で熊に出会ったらどうしますか?

休日に山の緑に囲まれ、鳥の声を聴きながら歩くひととき。

そんな日常の安らぎが、いつ命に関わる危険な状況に変わるかわかりません。

近年では、人里近くで熊の目撃情報が急増しています。

わたしも登山や廃スポ探索で山に入ることが多いので…毎回ビビりまくりです⚡️(内心)

「…それでも、軽いハイキング程度だし、山の奥まで行かなければ大丈夫じゃない?」

もしあなたがそう思っているなら、この記事を最後まで読んでください。

なぜならその「常識」が、もう通用しない時代になっているからです。

急いでいる方は目次の興味のある見出しをクリック。

興味のある見出しをクリックすると、その項目にジャンプできます!

近年、日本全国で熊の出没が激増しています。

環境省の報告によれば、2023年度(令和5年度)の熊による人身被害は 198件・219人が被害に遭い、うち6人が死亡。統計のある2006年以降で最多の記録でした。

※上記は令和6年4月11日開催の「クマ被害対策等に関する関係省庁連絡会議」の資料に掲載されているデータ。

| 年度 | 熊の出没件数 |

|---|---|

| 2023年4月〜10月 | 1万9192件 |

更に環境省が2024年1月の検討会で発表した報告によると、2023年4月から10月末までの7カ月間のツキノワグマの出没数は全国で1万9192件にのぼり、2009年度以降で最多となり、なんと1日平均82件もの熊出没が報告されているのです。

死亡者数、過去最多。2025年の深刻な熊害状況

ですが、現在の状況はそれ以上に深刻です。

2025年は熊の人身被害で、すでに11月10日時点で死者数が10人を超え、統計開始以来の過去最多を更新しています。

特徴的なのは目撃情報で、山での出没情報だけでなく、市街地での熊出没が相次いでおり、緊急事態・異常な状況です。

| 年度 | 熊による人身被害件数 | 被害者人数 | 死亡者数 |

|---|---|---|---|

| 2023年 | 198 | 219 | 6 |

| 2024年 | 82 | 85 | 3 |

| 2025年11月10日時点 | 計測中 | 計測中 | 13 |

※環境省公表データ参照

これはもはや「稀な事故」ではありません。登山者にとっても、自然豊かな市町村で暮らす方々にとっては、現実的なリスクとなっています。

日常的に熊が出没する地域では、普段の生活から既に危険と隣り合わせなのです。

筆者の両親も、熊の出没が相次ぐ地域に暮らしています。

『今年(2025年)の6月に、車🚗で山道を走ってたら熊と遭遇したよ!!!

もう、ウン十年と〇〇県に住んでたけど、生まれて初めて熊を見た!』

という話も聞きました。

ガチです…!!

それに熊と遭遇した場所は山道とは言っても、人間もよく往来する一般的な生活道路。

こうした熊との遭遇は、けして特別な話ではありません。

ですが、必要以上に臆する必要もありません。

正しい知識と準備があれば、熊との遭遇リスクを軽減し、万が一の遭遇時にも、冷静な判断に役立つことでしょう。本記事では過去の悲劇的な事件から学んだ教訓と、熊の生態に基づいた対策を詳しく解説します。

あなたとあなたの大切な人の命を守るために、知識を深めましょう。

現実を直視してほしい:熊は「すぐそばにいる」

統計が示す衝撃的な現実

想像してみてください。

あなたが歩いている登山道で、目の前に突然100kg〜200kg(大きいものでは300kg近い固体も)の黒い巨体が現れる瞬間を。

2023年は人身被害件数198件、被害者数219名、死亡者数6名。

2024年、82件の人身被害が発生し、被害者数85名、3名が死亡しています。

2025年度はまだ年度の途中ですが、令和7年10月6日更新の環境省のデータでは人身被害件数99件、被害者数108名。令和7年11月13日時点のデータでは死亡者数は13名となっています。

近年の熊害状況として依然として高い水準を維持しており、熊害は増加傾向にあることを示しています。

なぜ今、熊との遭遇が増えているのか?

山を取り巻く環境は、近年少しずつ変化しています。 木々の実りが減少し、森の奥からクマが人里へと姿を現すケースが増えてきました。 その背景には、ドングリなどの自然食料の不作、森林開発による生息地の縮小、気候変動による生態系の変化など、複数の要因が挙げられます。

さらに一説では、山林を切り開いて設置されたメガソーラー施設が、クマの移動経路や生息環境に影響を与えている可能性も指摘されていますが、山間部で大規模なメガソーラーが推進されていない地域でも熊の出没は増加している為、必ずしもメガソーラーが、多発する熊の出没の直接的な原因ではないとも感じます。

また、一部の有識者からはクマの個体数が増加しているとの報告もあり、これも出没件数の増加に影響しているとも考えられます。

専門家が指摘する要因は複合的です:

- ドングリなどの自然食料源の不作

- 森林開発による生息地の縮小

- 気候変動による生態系の変化

- 一部地域での個体数の増加(ただし全国的なデータは限定的)

重要なのは、もはや「山奥だけの問題」ではないということです。

市街地への熊の侵入事例も増加しており、「安全圏」という概念そのものが崩れ始めています。

市街地に出没する、アーバンベアとは?

近年「アーバンベア(Urban Bear)」という言葉を耳にする機会が増えています。

これは、山間部ではなく都市部や住宅地の近くに出没する熊を指す言葉です。

熊は本来、人間を避けて山奥で生活する生き物ですが、近年はエサ不足や生息環境の変化により、人里や街中に姿を現すケースが急増しています。特にツキノワグマは雑食性で、果物や農作物、ゴミなど人間の生活圏にある食べ物を求めて行動範囲を広げているのです。

環境省のデータによれば、2025年度の熊による人身被害(死者数)は過去最多を更新。

その背景には「アーバンベア」の増加があるとされています。

都市部に熊が出没することで、人身被害だけでなく、交通事故や農作物被害などのリスクも高まっています。

| 項目 | アーバンベアの特徴 | 従来の熊の特徴 |

|---|---|---|

| 生息地・行動範囲 | 市街地や住宅地、農地など人間の生活圏まで進出する | 山林や森の奥地が主な生活圏 |

| 人への警戒心 | 人や生活音に慣れていて警戒心が薄い(逃げない傾向) | 人を避ける傾向が強く、気配があると逃げる |

| 出没場所・頻度 | 住宅地や畑での出没が多く、人との遭遇リスクが高い | 山林や登山道での遭遇が中心 |

| 出没の時間帯・季節性 | 昼夜問わず出没し、特に冬眠前の秋~冬前に増える | 主に森林内で活動し、人里に出ることは少ない |

| 原因・背景 | 餌不足、里山の管理不足、生ごみなど人間活動の影響、熊の個体数増加、環境変化 | 自然の餌資源に依存し、山林で自給的に生きる |

自然界の強者「熊」の脅威的な能力

あなたが知らない、熊の恐るべき能力と習性

熊に限らず、多くの動物は私たちにとって愛らしい存在です。

ですが、野生の熊を「可愛い」だけで捉えることは、ときに命を危険にさらす行為となり得ます。

野生の熊は、自然界でほぼ無敵の存在。その身体能力は人間の想像を絶します。

驚異的な感覚能力(犬以上の嗅覚)

- 嗅覚: 熊の嗅覚は犬の嗅覚の約10倍の嗅覚とも言われ、人間の数千倍の嗅覚があるとされています‼️

※中には人間の2100倍とする研究もあります(ただし測定方法により差があり)。

これは何を意味するのでしょうか?

極端に言うと、あなたがリュックに入れたおにぎり一個の匂いを、数キロ先から察知できるようなイメージです。

恐るべき熊の身体能力

- 走行速度: 時速50km前後(短距離)→ 人間の全力疾走の2倍以上

※目安としてヒグマは時速60km、ツキノワグマは時速40kmで走ることができる - 木登り: ツキノワグマは樹上生活に適応しており、成獣でも木登りが得意。

※ヒグマは子グマのうちは木登りするそうですが、成獣になると体重が重く、木登り能力はツキノワグマほどではないそう。 - 泳力: 川や湖を難なく渡る

- 腕力: 一撃で人間の骨を粉砕する力

熊の習性:クマは逃げるものを追う習性がある

クマは、逃げたり、素早く動いたりするものを追いかける本能的な習性を持っています。

走って逃げる行為は、クマの狩猟本能を刺激し、追いかけられる原因となることがあります。

背中を見せて逃げる相手を獲物と認識することがある為、焦らず冷静に対処しましょう。

熊の習性:食料を隠す「キャッシュ行動(土まんじゅう)」とは?

「キャッシュ行動」とは、クマが捕獲した獲物を後で食べるために、土や落ち葉の下などに埋めて隠す貯蔵行動のことです。英語では「ベア・キャッシュ」とも呼ばれます。

これは、一度に食べきれないほど大きな獲物(シカやイノシシなど)を仕留めたときに、他の動物に横取りされないようにするための生存戦略。

なぜ食べ物を隠すのか?

- 食料の保存: 一度で食べきれない大量の獲物(食料)を得た場合、そのままにしておくと他の肉食動物に食べられたりしてしまいます。

そこで自分の食料を守るため、地面に埋めて隠し、自分の食料庫として利用します。

人間にとって最も危険な理由

キャッシュ行動が人間にとって最も危険な理由は、クマが自分の食料を守るために、極めて高い攻撃性を持つためです。

クマにとってキャッシュサイトは、命をつなぐための最重要拠点です。

せっかくの食料を横取りされないよう、隠した獲物のそばに潜んで見張っていることが多いです。そのため、人間が不用意に近づくと、自分の大切な食料が奪われると判断し、ためらうことなく攻撃を仕掛けてきます。

キャッシュサイトは、見た目にはただの盛り土や落ち葉の山にしか見えないことが多く、人間がその存在に気づかずに近づいてしまうリスクが非常に高いです。

もし山中で、土や落ち葉で覆われた獲物やその残骸を見つけた場合は、それはクマのキャッシュサイトである可能性が非常に高いです。近くに熊が潜んでいる可能性もある為、絶対に近づかず、静かにその場を離れることが、身を守るための最も重要な行動となります。

最も恐ろしい、熊の「記憶力」

熊は非常に学習能力が高く、一度人間から食べ物を得た場所なども記憶することも知られています。一度人間の食べ物の味を覚えた熊は、その記憶を長期間保持します。

『餌を得られた=成功体験の記憶の蓄積』

人間による安易な餌付けや、近隣のゴミ捨て場、キャンプ場などで生ゴミが放置されると、熊は人間を「歩く食料庫」として認識するようにもなりかねません。

ゴミ捨て場を漁るような事例や、人間に餌付けされた熊が特定の場所や人を覚えて繰り返し現れる事例、駆除された熊の胃の内容物から過去の行動が推測される事例などが、その記憶力を裏付けるものとされています。

季節ごとの熊の危険傾向サイクル

※気候等の状況で期間が多少前後する可能性あり。

春(3-5月):空腹と攻撃性のピーク 冬眠明けの熊は栄養失調状態にあり、極めて攻撃的です。

特に子連れの母熊は、人間を脅威とみなして先制攻撃する可能性が高まります。

夏(6-8月):繁殖と行動範囲拡大の季節 クマは6月~7月頃に繁殖期を迎えます。

この時期、特にオスはメスを探して広範囲を活発に移動するため、人里近くでの遭遇リスクが増加します。また、若いオスが親離れして新しい縄張りを探す時期でもあります。

秋(9-11月):食欲と執着の季節 冬眠準備のため、熊は食べ物への執着が異常に強まります。

この時期の熊は、食料源を巡って人間と遭遇する危険性が最も高くなります。

冬(12-2月):冬眠 この時期、熊は基本的に冬眠します。

しかし例外として、何らかの理由で冬眠できない個体もいます。

「穴持たず」と呼ばれ、冬眠できなかったごく一部の個体は、冬の間も活動を続けます。

「有名な話ですが…」子連れのメスは極めて危険

子育て時期の母グマは、人間を脅威と見なして攻撃を仕掛ける可能性が高くなります。

子グマを守るために、母グマは非常に神経質で攻撃的になりますので注意が必要です。

もしも可愛い子グマを見つけたとしても(単体だったとしても…)近くに母グマがいる可能性が高いので、間違っても近づかないようにしてください。

冬眠できない!!(冬眠しない?)「穴持たず」の恐怖

冬眠する穴を持てなかったクマは、厳しい冬では餌も少なく飢餓状態にあるため、通常活動期のクマよりも攻撃的で、極めて危険な存在となります。

冬に活動する熊は腹をすかせていて大変キケンです…

日本の熊害の歴史:過去に起きた獣害事件について

史上最悪の悲劇:三毛別羆事件(1915年)

日本熊害史上最も悲惨な事件が、なぜ現在でも語り継がれるのか?

1915年12月、北海道苫前村の小さな集落で起きた出来事は、熊の恐ろしさを物語る象徴的事件となりました。日本史上最悪級とも言われる熊害事件です。

舞台となったのは雪深い開拓集落。体長2メートル超・体重300キロを超えるとされる巨大なエゾヒグマが、人家に侵入して女性と子どもを襲撃しました。記録によると体長2.7m、体重340kgの化け物じみた存在。襲った遺体を雪に隠し保存食にしようとしました。

その後も執拗に集落へ戻り、通夜の最中や避難先の家までも襲い、多くの住民を恐怖に陥れました。

この襲撃によって死者7名(のちに8名とされる記録も)/負傷者3名という甚大な被害が発生。

最終的には猟師・山本兵吉らによる追跡と銃撃により熊は仕留められ、事件は収束しました。

三毛別羆事件は、単なる獣害を超え、自然の猛威と熊の恐ろしさを痛感させる出来事として、現代でも語り継がれています。

【今日は何のオカルト日?】

— オカルトエンタメ大学 (@OkarutoEntame) December 14, 2024

おはようございます☀

1915年(大正4年)の本日12月14日は、北海道苫前郡苫前村三毛別(現:苫前町三渓)で発生した「三毛別羆事件」が終焉した日です(熊が死亡した日)。… pic.twitter.com/FyD294oLyP

- 第一の悲劇 …12月9日、太田家に侵入した熊は、女性と6歳の子どもを瞬く間に殺害。

女性の遺体は、家から引きずり出された痕跡が残っていたそうです。 - 通夜の再襲撃…12月10日夜、熊による襲撃で最初に亡くなった家人の通夜が営まれていました。静かに死者を弔うはずが、突如、太田家に再び現れた熊と、屋根裏や外へ必死に逃げ惑う人々。太田家では幸いにも、この夜の襲撃で死者は出ず。

太田家襲撃の後、わずか30分と経たぬうち、現場から500mほど下流に位置する明景家にヒグマが突入しました。当時、明景家には妊婦の胎児を含め12名が滞在。

午後9時頃、激しい物音と地響きを伴い、ヒグマは窓を突き破って家屋内へ侵入。

暗闇の中で、家人は次々と襲撃を受けました。

この襲撃で特に凄惨を極めたのは、当時明景家に滞在していた妊婦のタケの犠牲でした。

野菜置き場に身を隠していたタケはヒグマに発見され、居間に引きずり出されます。

タケは「腹破らんでくれ!」「のど喰って殺して!」と胎児の命乞いをしたものの、やがて意識を失い、上半身から食い荒らされ、殺害。

タケの腹は破られ、胎児が引きずり出されていました。

引きずり出された胎児はわずかに動いていたとされますが、その後死亡が確認。

(ヒグマが胎児に直接手を出した形跡はなかったとのこと。)

また重傷を負った負傷者たちは、約3km下流の辻家に収容され、応急手当てを受けていたのですが、重傷だったタケの息子である巌は、母親の惨死を知る由もないまま、「おっかぁ!クマを捕ってくれ!」とうわ言を発し、水を求めながら20分後に息絶えたとされます。

この夜の明景家襲撃における最終的な犠牲者は、金蔵、巌、春義、タケ、タケの胎児の計5名が死亡、ヤヨ、梅吉、要吉の3名が重傷を負うという結果に。

この二度目のヒグマの襲撃を受け、六線沢集落の全住民は直ちに三毛別にある三毛別分教場(後の三渓小学校)へ避難することになりました。 - 事件収束…12月14日、猟師の山本兵吉により射殺され、三毛別羆事件は収束を迎えます。

【熊害】12月14日は「三毛別羆事件のヒグマが射殺された日」

— ライブドアニュース (@livedoornews) December 13, 2023

1915年に北海道で起きた日本史上最悪の獣害事件。12月9日にヒグマが村を襲撃し、14日に射殺されるまで、7人の死者と3人の負傷者が出た。この事件を経て、ヒグマは火を恐れない・執着心が強いなどの習性が確認されたという。 pic.twitter.com/wUPi93F9y8

この事件が伝える重要な教訓:

- 冬眠できなかった熊は大変キケン

- 熊は一度獲物を得た場所に執着する

- 人を餌と認識すると人間を襲うようになる

この事件は、熊が持つ本能的な習性の恐ろしさを浮き彫りにしています。

参考文献:『慟哭の谷(どうこくのたに)』は、1915年に北海道で発生した史上最悪のヒグマ襲撃事件を、生存者の証言を元に描き出しています。ノンフィクション。

現代の悪夢:十和利山熊襲撃事件(2016年)

とーほぐでは2016年の十和利山熊襲撃事件がまだ記憶に新しい。熊取平や田代平で4人が熊に喰われて死亡した。岩手でも昔から山中で熊に遭遇する事はよくあったが近年では平野部の街中にも出没するようになった由 pic.twitter.com/jHfX1k4qnu

— しまぱんP (@numako) October 7, 2023

2016年5月下旬から6月にかけて、秋田県鹿角市十和田大湯の十和利山山麓で、ツキノワグマがタケノコ採りや山菜採りをしていた住民を襲う一連の事件が発生しました。

これは「十和利山熊襲撃事件」と呼ばれ、記録に残る中で本州最悪クラスの被害をもたらしました。事件では、4人が死亡、複数名が重軽傷を負っています。

被害現場は標高約990mの熊取平・田代平などで、笹藪や斜面の山林地帯での襲撃が中心でした。特に衝撃的だったのは、被害者の遺体が土や笹で隠蔽されていたこと。

これは、クマが後で食べるために食料を貯蔵する行動であり、この個体が「人を恐れない」「人の味を覚えた」特異なクマだった可能性を示唆しています。

被害者の遺体には「咬み傷・爪痕」ほか、激しい食害が確認されており、複数のクマが関与した可能性も指摘されています。最終的に、付近のクマ1頭が駆除され、その胃の中から人骨が見つかり、事件に関与した個体であることが特定されました。

過去に一度でも人を殺害し、食害した経験を持つ熊は、人間に対する警戒心が失われ、再び襲撃を行う可能性が極めて高いとされています。

このような個体は「人喰い熊」という危険な存在として分類されます。

事件後、生還者から寄せられた加害熊の特徴の証言は、最終的に駆除された雌グマの特徴と完全に合致していません。

この事実は、一連の襲撃が複数犯によるものである可能性、すなわち、危害熊の一部が今なお十和利山周辺で生存している危険性を示しています。

教訓:

- 単独行動の危険性: 被害者の多くが山菜採りのために一人または少人数で山に入っており、クマの生息域での単独行動の危険性が改めて浮き彫りになりました。

- 二次災害のリスク: 遺体の発見現場にはクマが再び現れる可能性があり、捜索活動や遺留物回収時に襲撃を受ける二次災害のリスクが非常に高いことが示されました。

- 人食い熊が伝播する可能性:

2024年にも同現場で同様の熊害事件発生

5月18日、秋田県鹿角市十和田大湯の大平林道において、青森県三戸町の佐藤宏さん(64)とみられる人物が遭難した他、警察官2名がクマに襲われたことを承けて、鹿角市は十和田高原大平地区一帯を入山禁止地区に追加しました。

— ぺんころりん (@pencorocororin) May 18, 2024

2024/05/18 秋田県鹿角市十和田大湯字大平 #クマ出没 #鹿角市 #熊 https://t.co/wd7bQzNDZi pic.twitter.com/KDqTUvr8aG

2024年5月にも、十和利山熊襲撃事件の現場と同じ場所で同様の事件が発生しています。

十和利山熊襲撃事件が起こった同エリアで、根曲り竹を採りに山に入った男性が熊被害によって死亡。

山林の斜面で遺体発見時、男性には外傷があり、警察官が死亡を確認しましたが、遺体を運び出そうとした際に警察官も熊に襲われたため、搬送を中断せざるを得ませんでした。犠牲者の搬送にあたった警官2名が熊による二次的な襲撃を受け、重傷を負う更なる被害も発生しました。

救助活動は中断され、クマはその場を離れたものの、遺体の身元確認もままならない状況が続きました。

クマが遺体を「食料」と認識すると、それに執着する習性があります。

遺体を回収しようとすると、「食べ物を奪われる」と認識し、激しく攻撃してくるのです。

参考文献:『人狩り熊』は、2016年に秋田県鹿角市郊外で発生したツキノワグマによる史上未曾有の襲撃事件を、現地調査と関係者証言をもとに描いたノンフィクション。

クマ研究の第一人者が事件の真相に迫ります。

若者たちを狙った執拗な襲撃:「福岡大学ワンダーフォーゲル部ヒグマ事件」(1970年)

54年前の今日。

— チョビ之助💉×8🦖🦕No.5287 (@Cyobinosuke1st) July 28, 2024

昭和45(1970)年7月29日は「福岡大学ワンダーフォーゲル部ヒグマ事件」の部員たちを襲撃したメスで3歳のエゾヒグマが射殺され、部員2人の遺体が発見された日(1人は翌30日に発見)。

事件現場は、北海道静内郡静内町(現・日高郡新ひだか町静内高見)の日高山脈カムイエクウチカウシ山。 pic.twitter.com/ZILTT7zlb5

これは映画やホラー小説の話ではありません。過去、本当に起こった事件です。

1970年7月、北海道日高山脈・カムイエクウチカウシ山で、福岡大学ワンダーフォーゲル同好会の学生5人パーティーが夏山合宿中にヒグマに襲われるという、前代未聞の事件が起きました。

学生たちは7月12日に福岡県の博多を出発し、14日に北海道:新得駅に到着します。

事件の始まりは、標高約1900メートル地点の人里離れた九ノ沢カールという山岳地帯。

福岡から来た、熊に慣れていない学生たちが「人間を恐れない熊(個体)」の脅威に直面することになったのです。

この襲撃によって、学生3名が命を落とすという甚大な被害が発生しました。

最終的に加害ヒグマはハンターによって射殺され、事件は収束しました。

この悲しい事件は、野生のヒグマの恐ろしさを痛感させる出来事として、現代でも語り継がれ、警鐘を鳴らし続けています。

一日目の様子

福岡大学ワンダーフォーゲル同好会:パーティはA、B、C、D、Eの5名。

一連の出来事は、7月25日の午後、標高約1,900mの九ノ沢カールでテントを設営後、ある一頭のヒグマと遭遇したことから始まります。

物珍しさから最初はヒグマの写真を撮ったりしていたので、学生自身は熊を怖がったりしている様子はありませんでした。

九州には熊が生息していないため、熊の生態に詳しくなかったこと、事件当時はまだヒグマによる被害の例が少なく、社会的にも「脅威」としての認識が浸透していなかったことも、要因の一つかもしれません。

一時的にヒグマは追い払われたものの、漁られた荷物を学生自ら取り返したことによって、ヒグマに執拗に執着されるようになります。

その夜、再度あらわれたヒグマによってテントに穴が開けられ、危機感を感じた学生らは持っていたラジオをつけっぱなしで交代で見張りを続けました。

朝まで恐怖で眠ることができなかったといいます。

2日目

26日早朝、再び姿をあらわしたヒグマ。

ヒグマがテントを掴んできたので、学生5人はテントの中から必死にテントの柱を押さえるなど抵抗を試みました。

…が、ヒグマはその抵抗を排し、テントをそのまま押し倒します。

5人は一斉に逃げ出しました。一方、ヒグマは倒したテントを漁っていたようです。

リーダーの学生の指示で、メンバー5名のうち2名が救助を求めるべく、下山を始めました。

救助を求めるため下山していた2名は、道中で他大学の登山者たちと接触。

危機的な状況を伝え、救助の要請を依頼した後、2名の学生は仲間の救出をすべく、再度山中へと戻ります。

2名は昼頃に無事に他のメンバーと合流し、5名でテントの応急処置を行いました。

しかし、同日の16時頃にヒグマが再び出現。

一行は他大学のテントへの避難を決行し、九ノ沢カールを離れました。

ところが、ヒグマ出没の報を受けた他大学のグループはすでに避難済みであり、彼らは夜間にもかかわらず歩き続けることを余儀なくされました。

その後、ヒグマは一行に追いつき、最初に学生Eを襲撃します。

リーダー学生Aは、Eの叫び声がこだまする中、ヒグマがEの足を引きずりながら、他大学のテント方面へ向かう様子を目撃していました。ヒグマは追撃を続け、Eを再度襲い、Eは絶命。

学生Cは、極度の恐怖とパニック状態に陥り、他のメンバーとはぐれてしまいます。

Cは最終的に無人となったテントにたどり着き、そこで一夜を過ごす策を取りました。

残されたA、B、Dの3名は、夜間はガレ場に身を潜めて一夜を過ごします。

3日目

翌27日の早朝、3名は逸れた2名の安否を確認するため、下山を開始。

その矢先、ヒグマが再び3名の前に姿を現しました。

ヒグマ遭遇時、Bは死んだふりをするようメンバーに促しましたが、ヒグマの威嚇的な咆哮にAが耐え切れず動揺し、熊を押しのけるような形で逃げ出してしまいます。

ですがその直後、Aは襲撃を受け命を落とします。残されたBとDの2名は、その後無事に下山。

生還した2名はダムの工事現場にて助けを求め、関係者から車を借りて午後6時に中札内駐在所に到着、当局に保護されるに至りました。

単独行動をしていたCは、翌27日の午前8時頃、ヒグマの襲撃を受け、帰らぬ人となりました。

Cは、襲撃の直前まで、その時の状況や自身の心情を記したメモを残していたそうです。

最終的に、この事件では5名のメンバーのうち生還できたのは2名のみという、悲劇的な結末となりました。

この事件の凄惨さは単に命が失われたという事実だけでなく、一人の学生が残したメモによって、当時の状況と恐怖をありのままに伝える記録として後世に伝えられています。

この痛ましい記録を決して風化させることなく、自然(熊)の脅威に対する正しい知識と、冷静な行動指針を日頃から意識し、もしもの時に落ち着いて行動するための確かな知識として、備えておきたいものです。

事件が現代に伝える重要な教訓:

- 熊が荷物や食料等に対し強い執着心を見せた為、その場合は無理に取り返すべきではない

- 集団行動していたとしても、必ずしも安全ではない

- 人間を恐れない個体に遭遇した場合、従来の「威嚇や音」での対策は通じない

この事件は、熊が持つ本能的な習性の恐ろしさを浮き彫りにしています。

参考文献:『人を襲うクマ―遭遇事例とその生態』は、1970年に北海道日高山脈で発生した福岡大学ワンダーフォーゲル部のヒグマ襲撃事件を軸に、その全容を紐解くノンフィクションです。

熊から命を守る装備品

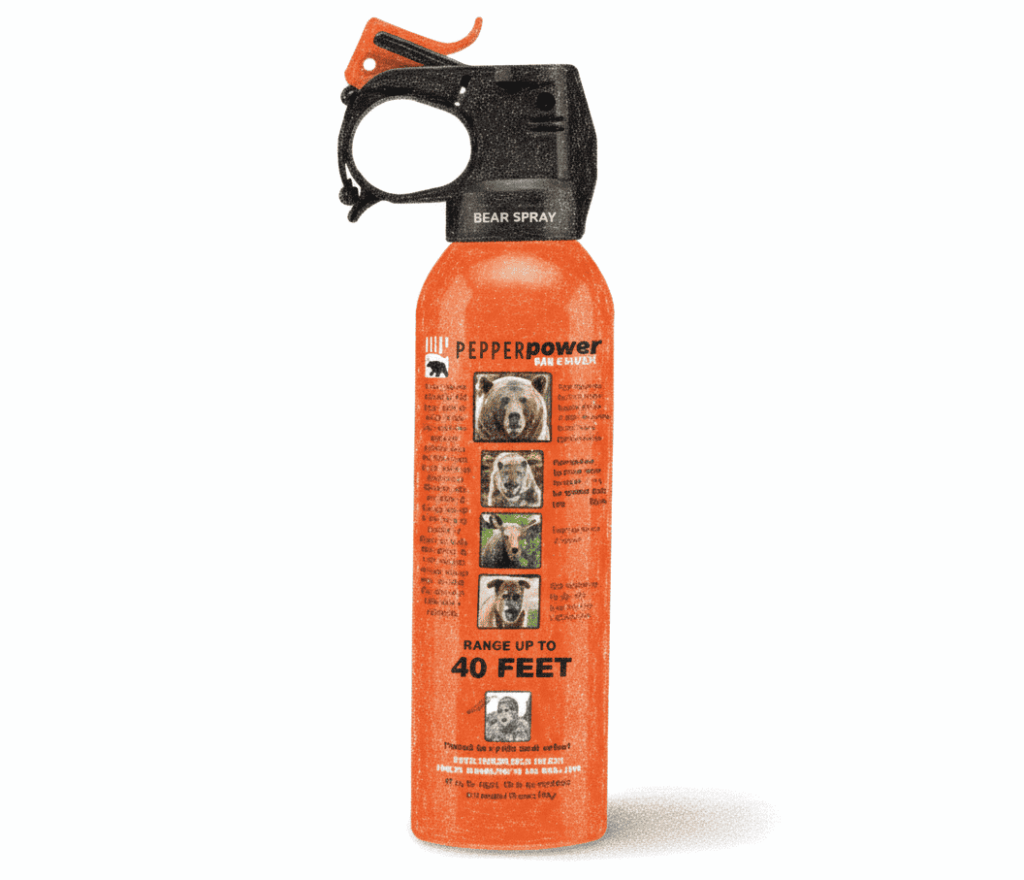

熊スプレー:10メートル圏内で熊と対峙した際の最終手段

「熊スプレーって本当に効くの?」

この質問に対する答えは、科学的データに基づいています。

アラスカ州での研究では、熊スプレーの有効率は90%以上とされています。

ただし、これは「正しく使った場合」の数値です。

また余談ですが「ヒグマ対応熊スプレー」と「ツキノワグマ対応熊スプレー」で成分などが異なる場合があります。購入される際は注視してご購入ください。

※ヒグマ→北海道生息/ツキノワグマ→本州生息

熊スプレーの選択基準:

| 各項目 | スペック | 補足 |

| カプサイシン濃度 | 1-2%(護身用より高濃度) | アメリカ環境保護庁(EPA)の最大基準は2.0%。 対人用の催涙スプレーが1%前後であるのに対し、熊スプレーは最大濃度の2%製品が多く、噴霧量も多いため効果が高くなります。 |

| 射程距離 | 最低7m以上 (理想は8-10m) | 米国EPAの最低基準は7.6m(25フィート)以上。 |

| 噴射時間 | 連続6-8秒以上 | EPAの最低基準は6秒以上。 |

| 容量 | 225g以上(複数回使用可能) | EPAの最低基準は225g (7.9オンス)以上。 これにより上記の射程距離と噴射時間を確保できます。 |

| 携帯性 | 携帯しやすい重量・サイズ | ホルダー付き推奨 |

正しい使用法:

- 使用タイミング:熊との距離6-8m

- 狙う場所:顔部分(特に目と鼻)

- 風向きチェック:逆風時は使用を控える

熊スプレーは2025年11月現在、各地で熊出没が相次いでいる関係で楽天では売切れが相次いでいる状況です。

| 商品① | Amazonリンク |

| UDAP 熊撃退スプレー ホルスター付 (アメリカ森林警備隊採用品)正規輸入品 | https://amzn.to/44STQZZ |

アメリカ環境保護庁:EPA登録商品。到達範囲は約10メートル前後ほど。

【2025年11月13日時点】目安価格 8,480円〜

=====================================

| 商品② | Amazonリンク |

| 熊スプレー 熊一目散 | 2026年1月時点現在:欠品中 |

安心の国内製造・特許出願中!研究に基づいた信頼性の高い熊撃退スプレー。

動物医薬品メーカーのバイオ科学と、日本の熊研究を牽引する酪農学園大学・佐藤喜和教授の共同開発により誕生した、特許出願中の新・熊スプレーです。

成分、噴射距離、連続使用時間、有効期限などの主要な性能仕様は、海外の有名ブランド製品と同等またはそれ以上を確保しています。また、国内外の各種安全基準もクリアしている製品です。

【2025年11月13日時点】目安価格 9,900円〜

| 噴射距離 | 約10m (ヒグマとの距離を確保) |

| 噴射時間 | 約10秒 (確実な防御を可能に) |

| 使用期限 | 製造から5年 |

| 対象 | ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ、サル等 |

=====================================

| 商品③ | Amazonリンク |

| Lilima BEAR 【超強力 熊撃退スプレー】 | https://amzn.to/492bTPO |

主成分は天然唐辛子由来で、成分濃度は3%。噴射距離は4〜7メートルほど。容量は220ml。

特筆すべきは最大噴射時間は約30秒ほどで、長時間のあいだ噴射ができます。

【2025年11月13日時点】目安価格 6,800円〜

余談ですが、この商品は筆者が親に購入して送った熊スプレーです。

=====================================

| 商品④ | Amazonリンク |

| カウンターアソルト ストロンガー | 2026年1月時点現在:欠品中 |

知名度があり、アメリカ環境保護庁:EPA登録の裏付けがある国際基準を満たした、安心感のある熊スプレー。現在、品薄で値が少し張ります。

【2025年11月13日時点】目安価格 4,0000円台〜

注意:

- 使用期限切れでは効果が薄くなってしまう可能性

- 個体によっては効かない場合もある

推奨携帯位置: 熊スプレーは胸ポケット、腰ベルト、リュックの肩ベルトなど「3秒以内に手に取れる場所」に装着してください。

理想はスプレーホルダーをつけて、緊急時に即座に使用できる状態にしておくことです。

熊スプレーは、熊対策グッズの中で最も高い実効性が期待できますが、「万能の道具」ではありません。適切な製品選択、携帯、そして正しい使用方法をマスターすることが、生存確率を高める鍵となります。

熊鈴:ある状況では注意が必要なアイテム

「チリンチリンと鳴る鈴で、本当に熊が逃げてくれるの?」

実をいうと熊鈴の効果については、専門家である研究者の間でも議論が分かれており、時に「無意味だ」と指摘されることすらあります。

しかし、熊鈴の正しい役割は「熊を威嚇し、追い払うこと」ではありません。

熊鈴の本来の目的は、あくまでも遠くから人間の存在を熊に知らせること。

不意の遭遇を避け、お互いが距離を保てるよう伝えるための道具に他ならないからです。

ただ、この対策を語る上で避けて通れない、もう一つの側面があります。

すでに人を食料として認識している固体、人に危害を加えたことのある、人間を怖がらない危害グマの場合、熊鈴の音で逆に呼び寄せてしまう可能性すらあります。

しかし、このように一部の危害グマを誘引してしまうリスクはあるものの、日本の山間部に生息する多くの熊は、人間との接触経験がない個体が大半です。

これらの熊は人間の存在を察知すると、距離を取る行動を取ります。

熊鈴は、熊に「人間を避けるように」働きかけるための、基本的な初期対策。

熊鈴の音で遭遇の確率を下げることが、最終的に私達の命を守ることにつながります。

したがって、このリスクとメリットを理解した上で、熊鈴を過信しすぎず用心して山に入るようにしてください。熊鈴を持っていたとしても、100%安心ではありません。

繰り返しになりますが、すでに人身被害や加害グマの出没が確認されている山間部や地域では、熊鈴の音がかえって危険な熊を誘引するリスクが考えられます。

該当の山間部や地域に入る前には、現地の熊の出没・人身被害状況を事前に詳細に把握し、熊鈴の使用については慎重に判断しましょう。

熊鈴の正しい理解:

- 熊を追い払う道具ではない

- 人間の存在を事前に知らせる道具

- 不意の遭遇を避けるための予防策

実用的な選択ポイント: デザインよりも「取り付けやすさ」と「音の持続性」を重視してください。リュックの外部に取り付け、歩行時に自然に音が出続けるタイプが実用的です。

熊研究を50年、熊のことを知り尽くしている日本ツキノワグマ研究所の米田一彦先生によると、

熊鈴は梵鐘、教会の鐘のような形のものがいいです、とのこと。

一方で、鈴型の熊鈴は熊にとっては聞こえづらいとのことでした。

また、住宅地や公共の場等では音を止められる機能があると、周囲への配慮もできます。

上記の熊鈴は消音機能もあって、とても便利です。

熊忌避剤:クマが苦手なニオイ「嗅覚防御」の有効性

本ブログで前述した通り、熊の嗅覚は人間の数千倍の嗅覚があると言われています。

実はこちらの”熊をぼる”!は、筆者が密かに注目している、熊の鋭敏な嗅覚を逆手にとる画期的な携帯用熊忌避剤です。

主な成分別効果:カプサイシン系

- 唐辛子成分による刺激

- 一定の実例報告あり

実用的な使用方法:他の対策と組み合わせた使用

備考: 忌避剤は「補助的対策」として位置づけてください。

これだけに頼った安全対策は危険です。

※こちらは自宅や畑等 周辺に設置用の熊忌避剤。

熊おどし:難易度高め?最強の威嚇音

1. 熊おどしの仕組み:爆竹の音を「増幅」させる筒

熊おどしは、多くの場合、金属(アルミやステンレス)や木製の短い筒状のパイプと、それを支えるグリップで構成されています。

使い方: 筒の先に市販の爆竹(単発)をセットし、着火します。

効果: 爆竹をそのまま地面で鳴らすよりも、筒の中で爆発音を響かせることで音が増幅され、遠くまで届きやすくなります。これにより、熊に人の存在をより確実かつ広範囲に知らせることができます。

下記:NPO日本ツキノワグマ研究所さまの提供映像で、様々な「音」に対する熊のリアクションを検証した動画がありました。ラジオやホイッスル等では全くといっていいほど動じなかった熊が、爆竹といった破裂音・爆発音を聞いた途端、一目散に逃げていく様子が映っていました。

ちなみにこの動画検証の熊は、ラジオやホイッスルの音には全く動じていなかったです…。

(熊が自ら逃げる動作はありませんでした)

【閲覧注意】クマの音対策。1番効果があるのはどれ?熊鈴、ホイッスル、爆竹、ロケット花火、サイレン、絶叫

熊対策には、ロケット花火なども…!!

【難易度:低】火を使わない鳥獣忌避。

音だけタイプの2発連続で打てるアウトドアクラッカー。散らからず、片付けも簡単です。

2. 「存在通知」が最大の目的

熊の性格も臆病な熊、子育て中で好戦的な熊など性格にも個体差があるため、正直確実な対処法を提示するのは難しいところです。(これを言っては元も子もないですが💦)

現地:実家の父に聞いた話では、人里+人馴れしてしまっているせいか、爆竹音にも怯えない熊もいるようですが、それでも瞬間的な音と衝撃を伴う爆発音や破裂音は、多くの熊にとって依然として熊の警戒心を高め、人間から距離を取らせる効果が期待できるのです。

熊おどしの役割は、「熊よけ鈴」の強力版と考えると分かりやすいです。

筆者も熊鈴やホイッスル等よりも爆竹、ロケット花火といった爆発音、破裂音の強い音の出るものの方が熊との遭遇回避効果は高いと感じます。

- 目的:熊は基本的には臆病で、人間を避ける習性があります。

大きな音で「人間がこのエリアにいる」と遠くから周知することで、熊が人がいる場所を避けてくれるよう促し、遭遇を未然に回避することが最大の目的です。

3. 使用時の懸念点

- 山火事の危険(特に乾燥時期)

- 人馴れした熊へは効果薄の可能性(音への慣れで効果減少)

- 法的規制(地域により使用制限)

使用する場合の安全対策:

熊よけに爆竹(火を使う場合)を使う際は、山火事に厳重注意が必要です。

特に乾燥時は気をつけてください。必ず消火準備をしてから使用しましょう。

使用後の燃え残り処理も忘れずに。

番外編グッズ:熊を牽制する用途としても使える「トレッキングポール」

熊の弱点は目と鼻の部分。以前熊に襲われた際に自力で生還した人の体験談で、熊の鼻の辺りを殴ったら怯んで逃げていったという話を耳にした事がありました。

また熊は「突かれる」攻撃に慣れていないとのことで、もしも万が一、熊スプレーを持っていない場合の対峙手段として、下記動画は非常に参考になると思われます。

【ご留意事項】

記載した情報は、製品本来の使用方法とは異なります。

命を守るための最終手段としての一つの選択肢として共有させていただきますが、本情報によって生じた結果や損害に対し、当方は責任を負いかねます。

何卒、ご自身の安全を最優先に、最終的なご判断はご自身で行うようお願いいたします。

やむをえず熊に襲われるとなったら、どうするべきか?経験からのアドバイスです。その前に熊を50メートル以内に近づかせないこと重要#shorts

動画で実演解説されている方は、実際に過去クマに遭遇、襲われた経験があるらしく、その時の体験をもとに、緊迫した状況を再現しながら対処法を解説してくれています。

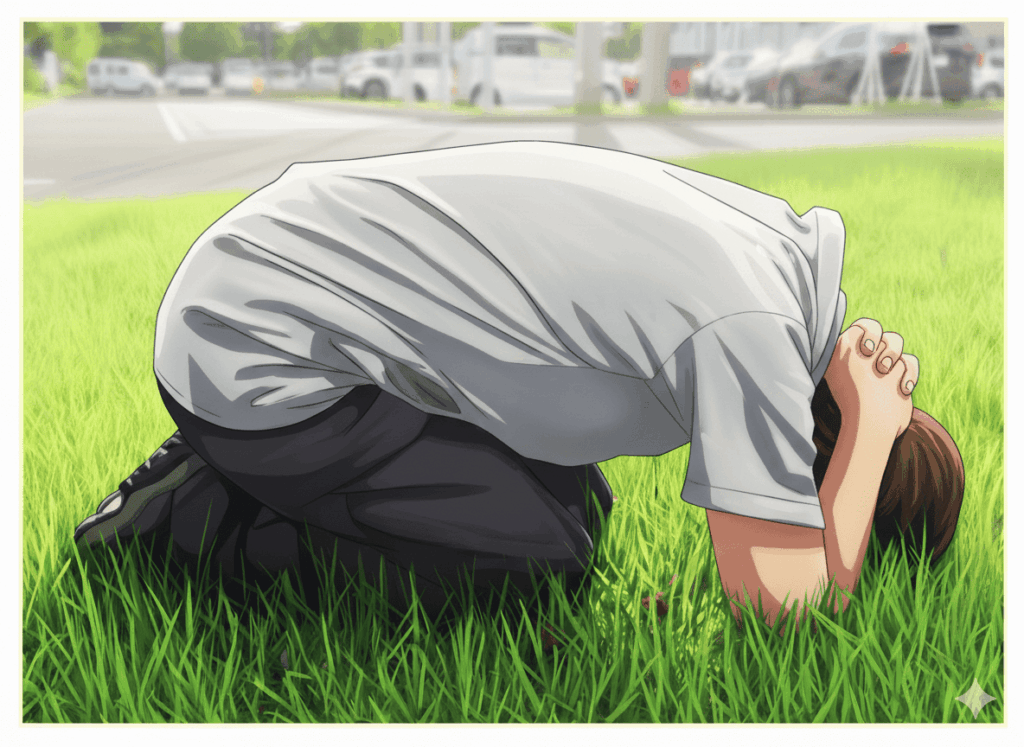

番外編2:熊に襲撃された生還者に聞く!有効な防御姿勢

熊の襲撃を受けた際の対処法について、秋田大学大学院の医師グループによる過去の事例研究で、ある知見が明らかになりました。

過去の事例を分析した彼らの研究によると、首の裏で両手を組んで体を丸くする「防御姿勢」を取ることで、致命傷を避け、生存率を高められることが示されました。

この分析は、2023年にクマに襲われた患者70名の負傷部位や重症度などを詳細に研究して導き出されたデータです。

負傷部位の傾向

- 重症者の割合: 複数の損傷を負う多発外傷や切断など、全身麻酔を要する重症患者は23名に上りました。

- 共通する負傷箇所: 傷を負った場所には、「頭・顔・首(頭頸部)」と「上肢(腕)」が多いという明確な共通点が見られました。

「防御姿勢」の有効性

一方、分析対象者のうち、重症を免れた人々の7名全員が、ある特定の行動をとっていたことが判明しました。それが「防御姿勢」です。

- 防御姿勢: 首の後ろで両手を組み、うつぶせになるか体を丸めるポーズ。これは、クマの攻撃から頭部、首、顔、そして腹部といった致命傷に繋がりやすい部位を保護する目的があります。

- 研究の結論: 石垣医師は、「今まで細かな研究がなかった防御姿勢に信頼性を付与できた」とし、この姿勢が重症化を防ぐために一定の効果があることを科学的に示しました。

【必読】最初から防御姿勢は逆に危険?

ですが読者のみなさん!

そもそも、最初から防御姿勢を取るのは本当に安全なのでしょうか?

この防御姿勢に関して、北海道猟友会 砂川支部長の池上治男氏は慎重な見方を示しています。

同氏によると、防御姿勢を取っても人間が熊にひっくり返されたり、起こされたりしてしまう可能性が示唆されています。

筆者自身も、最初から防御姿勢を取ることは危険ではないかと懐疑的な見方をしていました。

(身を守るための抵抗手段を全て放棄し、熊の攻撃を受けるがままになってしまうことへの懸念は拭えません)

特に北海道に生息するヒグマは、体長がツキノワグマ以上に大きく力も強いので、防御姿勢を取ったとしても、熊にとって人間の体を動かすことなど、非常に容易い事ではないでしょうか…。

考えただけでも恐ろしいです…。

クマに襲われ重症を負った被害者の中には、後遺症やPTSD(心的外傷後ストレス障害)により、元の生活に戻れない人々も少なくありません。

何よりもクマに遭遇しないことが最善ですが、万が一出会ってしまった場合は、段階的な対処(回避→交戦→防御)が重要となります。まずは回避体制、それが難しい場合は交戦体制へ。

最終的にどうすることもできない際の「究極の最終手段」として、「防御姿勢」を知っておくことが、最悪の事態に備えるための必要な知識と言えるでしょう。

熊との遭遇時:絶対にやってはいけない行動〜自らを死に追いやる致命的ミス〜

山中で熊と遭遇した際、パニック状態に陥った人間が取る行動は、その後の致命的な事態を招くケースが多々あります。

個々人の生存率を高める上で最も重要なのは、熊との対峙という極限状況下において、冷静さを保ち、行動することです。

知識と冷静な判断力こそが、危機的な状況下で有効な回避行動を実現する重要な鍵となります。

ミス①:走って逃げる=自殺行為

想像してみてください。あなたの目の前50m先にクマが現れた。

本能的に「走って逃げたい」と思うでしょうが、逃げるのは非常に危険です。

しかし、これは自殺行為です。

ツキノワグマなど日本のクマは 時速40km程度で走ることができ(平地では一気に加速します)、50m先のクマは約4.5秒ほどで到達します。

人の一般的な走力ではまず追い切れませんし、一度追われたら捕まる可能性が極めて高いのです。

結果:確実に追いつかれ、背後から襲撃されます。

- 熊の最高速度は人間の2倍以上

- 走る行為が熊の「狩猟本能」を刺激する

- 背中を見せることで「獲物」として認識される

正しい行動:落ち着いて“熊を見ながら”距離をとる

では、どうすればよいのか。

最も重要なのは、熊から目を離さず、静かに後退することです。

対策

- 走らない・背中を見せない

→ 熊に背中を見せる行動は絶対NG。 - 静かに距離をとる(視線を外さず、ゆっくり後ずさり)

→ 熊の様子を観察しつつ、ゆっくり後ずさりしながら(近くにあれば)身を隠せるサイズの木や岩など影に隠れる。 - 熊スプレーを持っている場合、すぐ手に取れる位置に

→ スプレーがすぐ使えるように安全ピンを外しておくなど準備しておく。

余裕があれば、自分にかからないように風向きもチェック。

使い時は焦らず、距離が10m以内になった時が目安。

ミス②:大声で叫ぶ=熊を刺激する

熊と出会い頭に…

ク、クマだぁあああ!

と大声で叫ぶのも危険行為の一つです。

パニック状態での叫び声は…

- 熊を興奮させる可能性

- 自分の居場所を広範囲に知らせる危険

対策

- 大声を出さない → 突然の大きな音や甲高い声は絶対NG。熊の威嚇と受け取られかねません。

ミス③:食べ物・ゴミの放置や餌付け=熊の調教

基本的、かつ最重要事項です。

あなたが山に残した小さなゴミ一つが、新たな「問題熊」を生み出す可能性があります。

熊は極めて嗅覚が鋭く、人間には感じ取れないほど微かな匂いにも反応します。

わずかに残ったお菓子の包み紙、果物の芯――それらはすべて熊にとって「食べ物の在処を示すサイン」となります。

一度でも人間の残した食べ物を口にした熊は、「人のいる場所=食料がある場所」と学習してしまいます。やがて人里に近づくことに抵抗がなくなり、繰り返し出没するようになります。

これは、まるで人間が熊を“調教”しているのと同じ構図です。

また餌付けに関しても、私たちが一度でも「餌を与える」という過ちを犯せば、それは熊にとって消えない記憶となり、人間と熊双方にとって不幸な結果を招きかねません。餌を求めて人里に繰り返し出没すれば、最終的には「危険な熊」と判断され、駆除の対象になってしまいます。

つまり「可哀そうだから」「一度だけなら」という軽い気持ちが、熊の命を奪う引き金になりかねません。

熊と人が適切な距離を保って生きていくためには――決して餌を与えない、食べ物の痕跡(生ゴミ含む)を残さない。

このルールを遵守することが、私たちにできる最も重要な「棲み分け」の第一歩なのです。

『食べ物を与えることが、なぜ危険なのか』

- 熊に「人間=食べ物」という学習をさせる

- 次回以降、熊が積極的に人間を探すようになる

【特に危険な物】

- 調理済み食品

- 生ゴミ(有機系廃棄物)

- 化粧品・歯磨き粉(人工的な香り)←?

- 石鹸・シャンプー類←?

はて?熊は人工的な香りにも反応するの…?

これまでの記述の通り、熊の嗅覚は人の数千倍とも言われ、非常に鋭いことは間違いありません。

そして意外にも、人工的な香料の強い化粧品や石鹸、シャンプー類も、熊にとって“興味を引く匂い”として認識される可能性があります。

アウトドア解説サイトやマナー指南では、こうした香り物を「熊誘引リスクあり」として挙げており、登山・キャンプ中は香り物は密閉保管するなどの対策が推奨されています。

正しい対処法

- ゴミはすべて密閉容器に入れる(ジップロックなどが便利)

- 登山道でもキャンプ場、ゴミは必ず持ち帰る

- 食べ物やシャンプー、石鹸等の匂いの出る物は密閉して保管する

- 匂いの出る物は寝る場所から遠ざけて保管する

「残さない・与えない・匂わせない」。

この3つを徹底することが、熊と人が安全に共存するための最低限のルールです。

生き残るための知識と実戦術

熊との遭遇は「距離」がすべてを決めます。

適切な判断と行動ができるかどうかで、生死が分かれるのです。

【遠距離】100m以上

状況:熊を発見したが、向こうは気づいていない

やるべきこと:

- ゆっくり立ち止まる(急な動きは禁物)

- 熊の行動を観察(こちらに気づいているか?移動方向は?)

- 静かに迂回ルートを探す

- 後続登山者に警告(小声で、過度に騒がず)

この段階なら、気づかれていなければ、ほぼ回避できます。

重要なのは「気づかれる前に立ち去る」ことです。

【中距離】50-100m

状況:熊がこちらに気づいた可能性がある

やるべきこと:

- ゆっくりと後退(急激な動きは絶対禁止)

- 障害物を利用(太い木や大岩の陰に隠れるべく静かに移動)

- 熊の反応を見極める

- 立ち上がって観察している→まだ脅威とみなしていない

- 耳を後ろに倒している→警戒・攻撃の可能性

- 口を開けている→興奮状態

熊を観察・熊の状態を分析し、次の行動に備えます。

【近距離】50m以内

状況:熊が明確にこちらを認識し、接近する可能性が高い

やるべきこと:

- 熊スプレーの準備(風向きを確認)

- 退避ルートの確認(太い木の陰、崖上など)

この距離では、私たちの判断が生死を分けます。パニックになったら最後、生存率は低下します。

【超近距離】10m以内

状況:熊が攻撃姿勢を示している、または突進してくる

最後の手段:

- 熊スプレー使用(6-8mで噴射開始)

- 物理的防御の準備(登山ストック、岩など)

- 致命的部位を守る防御姿勢(首、頭、腹部)

「もしも」に備える、可能な限り熊との遭遇を避けるための行動

熊対策の鉄則は、「出会わないこと」がまず第一。

万が一、遭遇してしまっても、私たち人間側からは決して熊を刺激してはいけません。

冷静に、静かに距離を取ることが基本です。

ただし、熊が回避行動を取らず、もしもこちらに攻撃的な態度で向かってくる事態に陥ったら、冷静に状況を見定めて、決して怯まず、絶対に最後まで諦めないという覚悟を持つ必要があります。

山の中で熊と出会ってしまったら、誰も守ってはくれません。

人間も動物、弱肉強食は自然の摂理です。

もし「食うか食われるか」という状況に追い込まれたら、絶対に「生きて帰ってやる!」という獰猛なまでの気迫を持って、全力で抵抗する覚悟が必要だ!と私は思っています。

この覚悟こそが、生還への第一歩だと思います。

【1】情報と計画

- 事前の熊出没情報の収集

【2】予防装備

- 熊鈴による存在の知らせ

- 忌避剤の補助的使用

【3】早期発見

- できる限り、ソロよりグループ行動

- 定期的な周囲確認

【4】直接防御

- 熊スプレーによる威嚇・防御

- 物理的障害物の活用

- 適切な行動による回避

基本中の基本:山に入る前の情報収集

- 最新の出没情報

- 都道府県・市町村の公式発表

- 警察・消防の警報情報

- 登山サイト・SNSの目撃情報

- 季節的危険要因

- ドングリなどの自然食料の豊凶

- 気候条件(異常気象の影響)

- 繁殖・冬眠時期の確認

- 地域特性の把握

- 過去の被害履歴

- 熊の生息密度情報

ルート選定:より安全なルートを選ぶ

推奨ルートの特徴:

- 人の往来が多い:熊は基本的に人間を避ける

- 見通しが良い:早期発見が可能

- 複数の退避ルートがある:緊急時の選択肢を確保

- 水場から離れている:熊の利用頻度が低い

できるだけ避けるべきルート:

- 過去1年以内に被害報告があった

- 獣道と登山道が重複している

- 沢沿いの見通しの悪い道

- 果実の多い時期の果樹帯通過

リスクを減らす:グループ行動

統計的にグループ行動の方が熊から狙われづらい為、安全を最優先するならば、可能な限り、ソロでの登山や行動は避ける選択をするのが賢明です。

時間帯の考慮:熊の活動時間を避ける

熊の活動パターンに関する研究データ:

- 早朝(日の出前後):活動が最も活発

- 夕暮れ(日没前後):同じく活動的

- 日中(10時-15時):比較的活動は少ない

この情報の活用方法:

- 危険時間帯の行動を避ける

- 日中の登山を心がける

- キャンプ地の選択時に考慮

重要な注意: これは傾向であり、絶対的な安全時間は存在しません。

天候、季節、個体差により変化することを理解しておくことが重要です。

【終章】さいごに

なぜこの記事を書いたのか

ウチの実家、熊被害がすごく深刻。 何かできることはないかと考えたりしています… 狩猟免許とかも考えたりしたけど… 銃はハードルが高いし、罠はわなで最後の止め刺しも危険が伴うと思います。(向こうも命がけなので最後まで油断できない) 獣害対策、何か私にもできることはないものか…

— まいまい*/Mai@関東🙌 (@Mai_logic) October 21, 2025

わたしたちは今、目を背けられない現実を共有しています。

全国的に見ても、熊の出没・被害の報告が後を絶ちません。

危険な情報に触れることで不安は大きくなるかもしれませんが、読者の皆さんがここまで読みすすめてくれたということは、本気で自らの安全を考えている証拠だと思います。

いざという時に立ち向かうための知識と準備こそが、あなたと大切な人を守る盾となるのではないでしょうか。

いざという時、本当に大切な自分の命や誰かの命を守れるように、本記事を書くことにしました。

少しでもお役立て頂けたら幸いです。

最後までお読みいただき、どうもありがとうございました!